纪念俞孔坚|人与土地重修旧好

巴西时间9月23日,北京大学建筑与景观设计学院院长俞孔坚教授不幸遭遇坠机身亡。作为世界知名的景观设计师与“海绵城市”概念的提出人,俞孔坚设计了大量优秀景观作品,将景观设计从一门造园术,重归为“生存的艺术”,用他一生的实践重新定义了城市与自然的关系。

来自国内外各界人士的缅怀之情如潮水般涌来,这不仅是对他个人的悼念,更是对他所倡导的生态与人文理念的致敬。多位建筑与景观界知名人士今天在接受澎湃新闻采访时表示,俞孔坚留给中国建筑与景观设计的启示是深远的——真正的设计,是让自然做功,让文化延续,让人与土地重修旧好。

“俞孔坚老师是在中国生态性地景规划与设计方面有开创性的一个学者,他的学术思想与实践极大地影响了中国的建筑、城乡规划、景观园林学科与领域,一定意义上扭转了景观园林领域的学术混乱局面。”南京大学建筑与城市规划学院教授赵辰今天接受澎湃新闻采访时说。

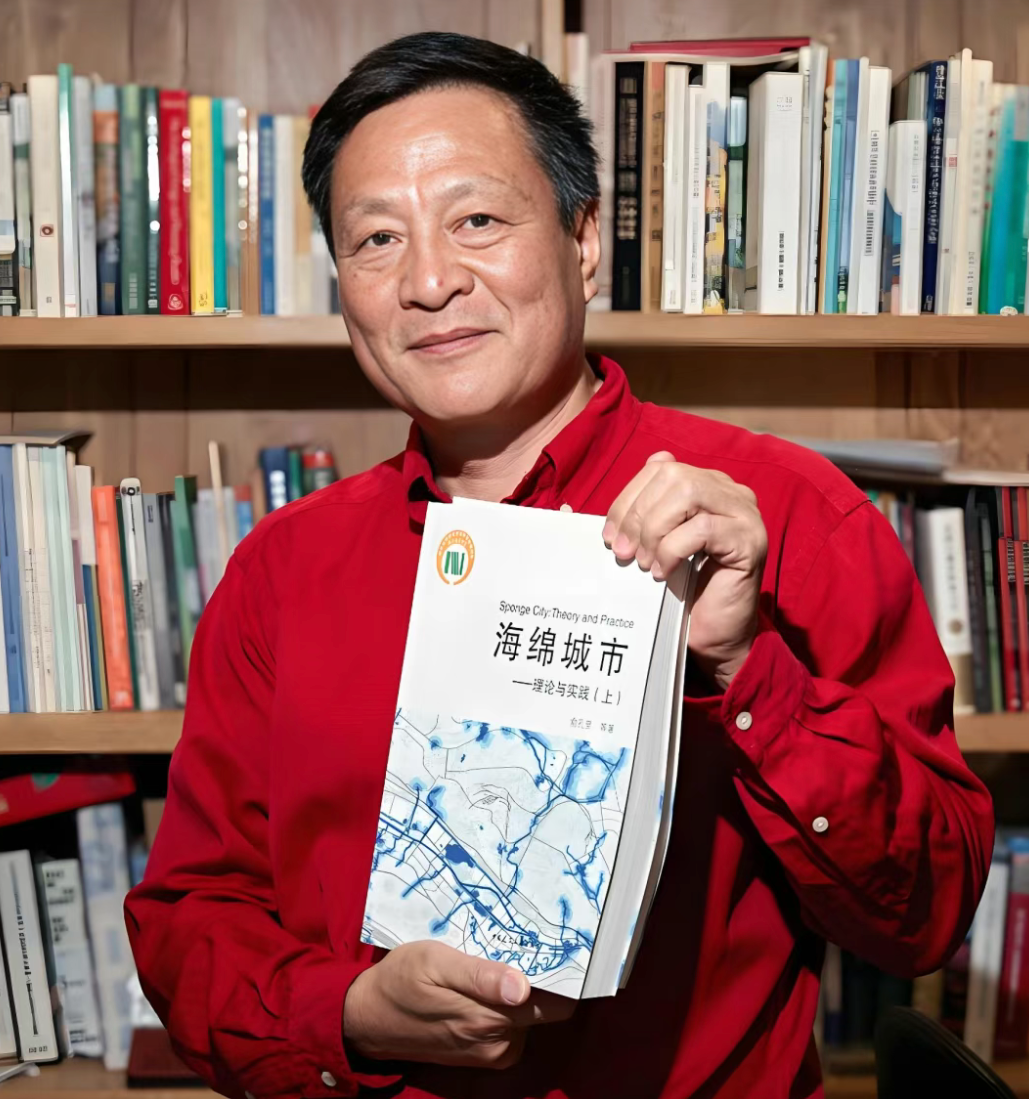

俞孔坚 图片来源:中国环境报

“鲜有哪位景观建筑师在国际上受到如此广泛的关注和认可,更不用说来自中国。他有一种特别深厚真挚的与土地的情感和理解,并发展出一种上升到国家尺度,全球尺度的城市/景观和自然的理论。”知名建筑师李虎对澎湃新闻说。

李虎对澎湃新闻回忆起2023年秋季他在哈佛教学期间,俞孔坚恰好回到GSD做了个演讲,“他是来美国领一个很重要的奖Cooper Hewitt National award,也刚在纽约时报被大篇幅报道。在哈佛和随后回国后在北大,我们有机会长谈并更多了解他的思想。他的思考是从微观到宏观的,并非常清楚要让决策者听到这些声音。而实际上他也的确有能力和勇气,在一步步通过各种方式/媒介和项目去推广落实这些想法。他突然和过早的离去,留下了一个巨大的未完成的工作,需要有对这些迫切的生态危机与问题有着深刻关注的人,拾起他的勇气,继续推动下去。”

俞孔坚,哈佛大学博士,北京大学建筑与景观学院院长,美国艺术与科学院院士,1997年回国,一直致力于国土生态安全和城乡规划设计的研究,系统提出了基于中国传统生态智慧的海绵城市建设理念与方法,在250多个城市实践,并向全世界推广,成果获美国国家设计奖、奥伯兰德奖和世界风景园林界终身成就奖—杰里科爵士奖。被意大利罗马大学和挪威生物科学大学授予名誉博士学位,为教育部长江学者特聘教授。

在他创立的“大脚美学”和“海绵哲学”指导下,一系列融合生态功能与艺术之美的景观作品在中国大地上生长出来。这些作品不仅是技术的展示,更是一种生存的艺术。俞孔坚的海绵城市理念源于对中国传统农业智慧的深刻洞察。他研究发现,中国五千年的乡土农业和城镇建设蕴含着丰富的水适应性景观遗产。

2023年,俞孔坚携新书《大脚革命与新桃源》亮相上海图书馆东馆,探讨如何治愈“现代性”造成的都市创伤,重塑人居环境回归天地人和谐相处的“桃源之境”。他希望通过实践大脚美学,能够唤起人们对城市与自然审美观的改变。

俞孔坚的理论与实践不仅在中国产生广泛影响,也获得了国际社会的认可。他12度获得美国景观设计师协会颁发的年度设计奖,其中2次获得年度杰出奖;5次蝉联世界建筑节全球最佳景观奖;3个设计获国际建筑奖。

2021年,俞孔坚获得“柯布共同福祉奖”,这是世界范围生态哲学和生态文明领域的最高奖项。这是对他将中国智慧运用於“治愈地球”的最好褒奖。

2025年6月,他在北京大学建筑与景观学院毕业典礼上曾以《回归肉眼凡胎》为题致辞,提出回归常识与正直,“‘肉眼凡胎’这个词听起来似乎平淡,甚至略带贬义,仿佛是对庸常、平庸的一种妥协。但我告诉你们,在这个充满挑战——全球气候变化,城乡社会转型、文明交替、尤其是AI迅猛发展的时代,对今天即将走出校门、走入社会、走向现实世界的你们来说,这四个字,恰恰代表了你们最稀缺、最宝贵的能力。‘肉眼凡胎’就是你真实地看到土地的模样,感受到水的气味,听到普通农民的叹息,触摸到草根的温度。是你用未经过滤的直觉、经验和身体,去丈量一个地方的真实,而不是只凭模型、参数、卫星图像和AI来做判断。”

2025年9月23日,俞孔坚在巴西潘塔纳尔湿地拍摄纪录片《海绵星球》时,不幸遭遇坠机事故身亡,终年62岁。这位始终致力于“治愈地球”的学者,在考察全球生态的路上走完了人生最后一程。

俞孔坚曾经说过:“我们不能单纯用传统景观园艺来解决现代问题,而应用一种新乡土方式——不仅像传统景观园艺那样仅适用於精英们,不仅像古老乡土那样仅适用於农民,而且要适用於普通人、所有人。”

如今,在秦皇岛汤河公园,那条蜿蜒的“红飘带”依然在绿色中舞动;在中山岐江公园,旧船厂的铁轨旁野草自由生长;在上海后滩公园,芦苇与茭白依然在净化着城市的水源。

这些项目不仅是俞孔坚设计理念的物质载体,更是他留给未来中国景观设计的启示——真正的设计,是让自然做功,让文化延续,让人与土地重修旧好。

以下为澎湃新闻整理的俞孔坚部分设计作品。

上海后滩公园:作为生命系统的景观

2010年上海世博会的后滩公园,是俞孔坚生态设计的典范之作。公园建立了一个可复制的水系统生态净化模式,让自然做功,无需大量人力维护。

上海后滩公园

上海后滩公园(2010年)

依托原钢铁厂与垃圾填埋场遗址改造,核心是1公顷人工湿地系统,日均净化800吨黄浦江劣五类水,直接供公园绿化与景观使用。设计回望农业和工业文明的过去,憧憬生态文明的未来。这个项目生动诠释了“城市让生活更美好”的世博理念。

中山岐江公园:利用再生技术净化水质

中山岐江公园(2001年)

2002年,俞孔坚主持设计的中山岐江公园是他早期实践的代表作。这个项目保留了旧船厂的工业遗迹,利用再生技术净化水质,创造了独特的工业美学景观。该设计获得了2002年美国景观设计师协会设计荣誉奖。

六盘水明湖湿地公园:让水流慢下来

2012年建成的六盘水明湖湿地公园,是海绵城市理念在区域尺度上的成功实践。面对严重的水体污染和洪涝灾害,俞孔坚团队提出了“绿色海绵”解决方案。

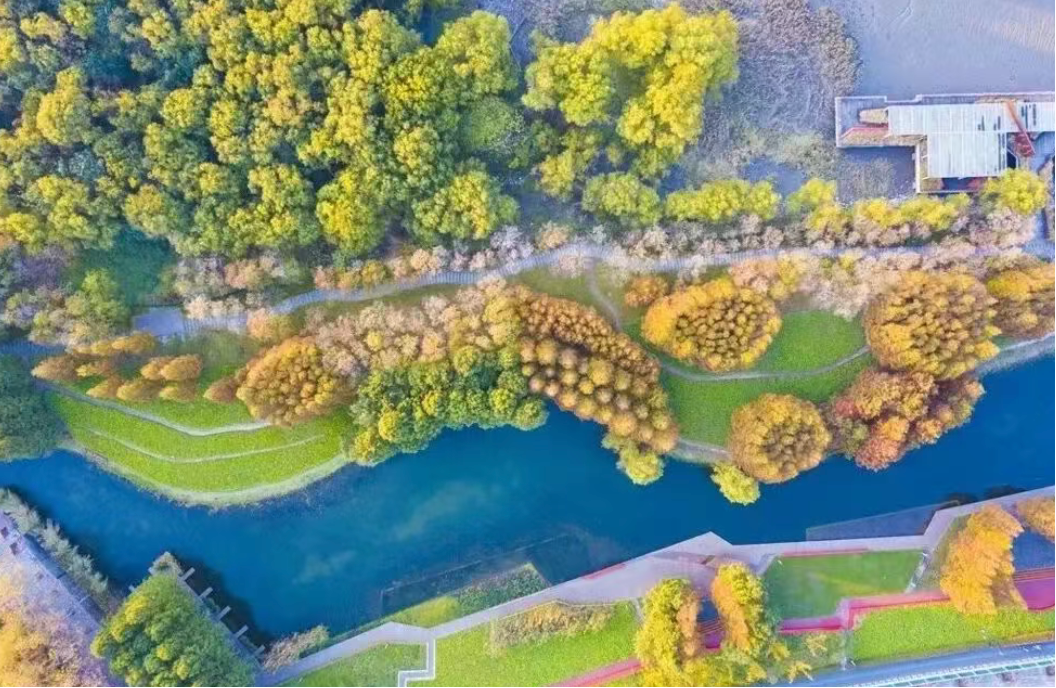

六盘水明湖湿地公园(2012年)

他们拆除渠化河道的混凝土堤岸,恢复自然河岸,串联起现有的溪流、坑塘和低洼地,形成一系列蓄水池和不同承载力的净化湿地。

这一设计不仅有效减轻了城市内涝危害,还保证了旱季仍有潺潺流水。连续的公共空间网络将人行道和自行车道一体化,重新连接了城市与河流。

哈尔滨群力雨洪公园:城市中心的绿色海绵

在哈尔滨群力新区,俞孔坚团队将一块面临消失的湿地转化为34公顷的雨洪公园。这个项目成功解决了新城区的雨洪排放和滞留问题。

哈尔滨群力雨洪湿地公园(2011年)

哈尔滨群力国家城市湿地公园

设计团队利用城市雨洪恢复湿地系统,营造出具有多种生态服务的城市生态基础设施。公园收集和净化雨水,同时为城市提供宝贵的休闲空间,实现了雨洪管理、生态保护与游憩功能的完美结合。

金华燕尾洲公园:与洪水为友的弹性景观

2014年5月开放的金华燕尾洲公园,展示了“弹性景观”的设计理念。公园设计采用了生态防洪堤,适应旱涝的植被,以及100%的透水铺装。

金华燕尾洲公园(2014年)

最引人注目的是,公园内一座蜿蜒多姿的步行桥日均使用人数达4万余人次,不仅解决了人流疏散问题,也成为了金华城市的新名片。

设计采用“大中见小”的策略,将大型文化表演场所的广阔空间巧妙转化为平时市民使用的静谧空间。

沈阳建筑大学校园:把稻田引入书声

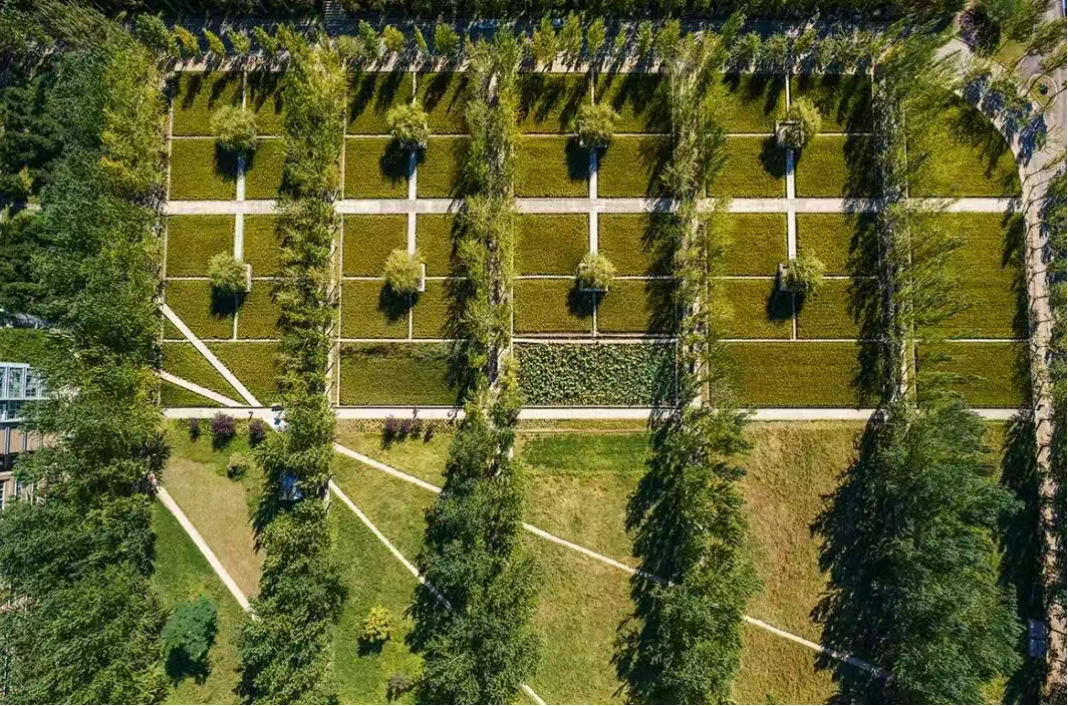

在沈阳建筑大学新校区,俞孔坚做出了一个大胆尝试——在校园里种稻谷。这一设计获得了2005年美国景观设计师协会设计荣誉奖。

沈阳建筑大学稻田校园(2004年)

稻田景观不仅再现了当地农业记忆,收集的雨水用于灌溉,更在稻田旁设置了读书台,体现了传统的“耕读之美”。

这个项目开创了校园景观生产化的先河,用寻常景观取代了传统园林中常见的装饰性花草。

天津桥园:生态系统服务导向的废弃地修复

2008年建成的天津桥园,展示了如何通过简单生态工程实现城市废弃地的华丽转身。这块曾经的脏乱差城市废弃地,在短时间内转变为具有雨洪蓄留、生物多样性保护的多功能生态公园。

利用废弃窑坑改造,构建“随机式”植物群落,通过雨水收集与土壤改良,让场地自然恢复生机。园内保留的窑址遗迹与起伏的植被景观,成为城市“棕地变绿洲”的典范。

公园造价低廉,管理成本低,向市民展示了一种新的环境伦理与生态意识美学。开放第一周,就有20多万人入园参观。

法国“方圆”:中国传统园林的当代转译

2013年,俞孔坚在法国肖蒙城堡国际创意园林展上展出了作品“方圆”,这是当年展会中唯一被永久保留的作品。

作品以“外方内圆”为空间结构,融合中国传统造园哲学与现代生态技术。通过对角穿越方形水池的曲线木栈道,以及水中直立的红色竹丛,创造出宁静深远的氛围。

“方圆”项目应用当代设计语言重新解读传统中国园林的哲学、手法与体验,同时融入雨洪利用的生态理念。

俄罗斯卡班湖群滨水区的景观复兴

俄罗斯喀山市卡班湖群滨水区景观复兴

俄罗斯喀山市卡班湖群滨水区景观复兴为跨国实践项目,针对卡班湖群的水质恶化与生态退化问题,通过湿地修复、植被重建与滨水步道设计,恢复了湖泊生态功能,同时打造了融合鞑靼文化元素的公共空间,成为国际生态合作的典范。

【附 建筑作品】

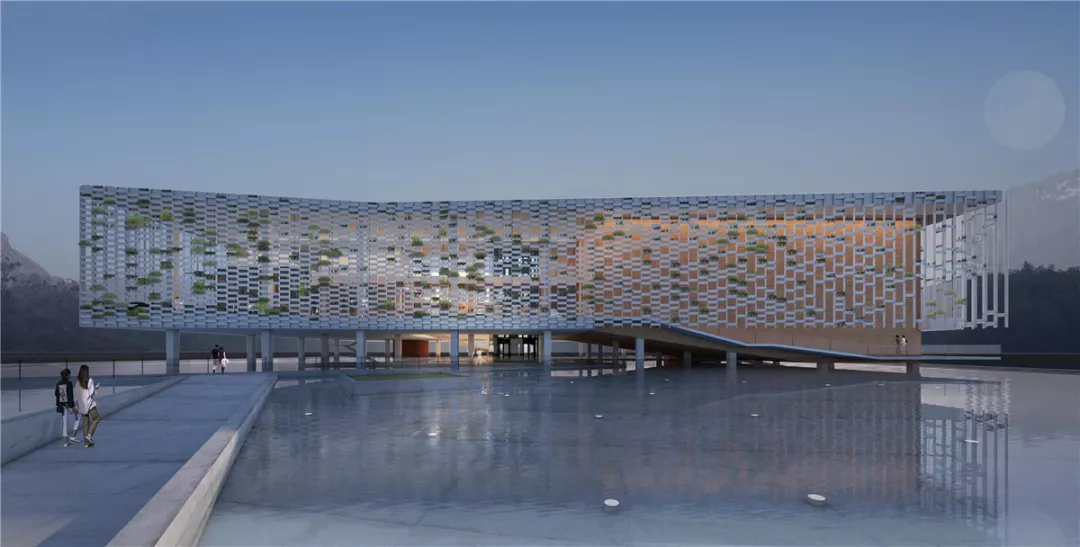

东莞中科院实验室

乐从钢铁世界招商中心

德清文化展示中心与图书馆

湖南张家界黄龙洞哈利路亚音乐厅

贵州省六盘水市书画院

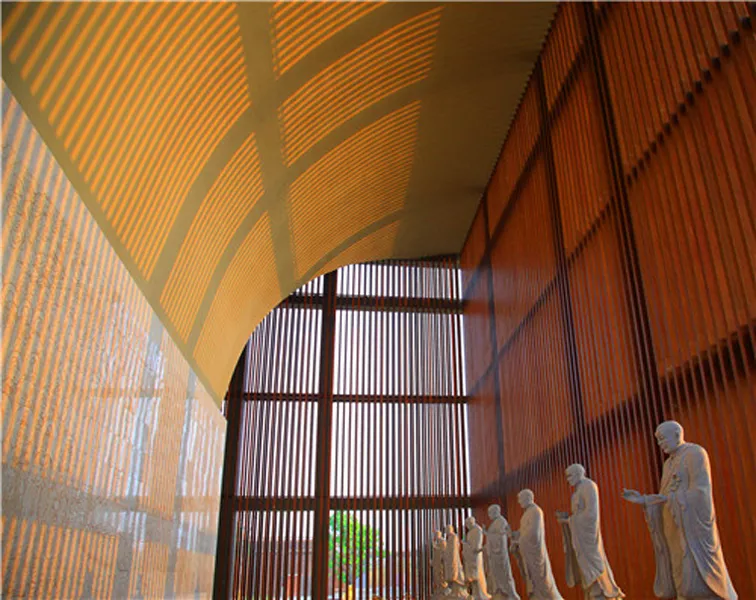

睢宁县水月禅寺

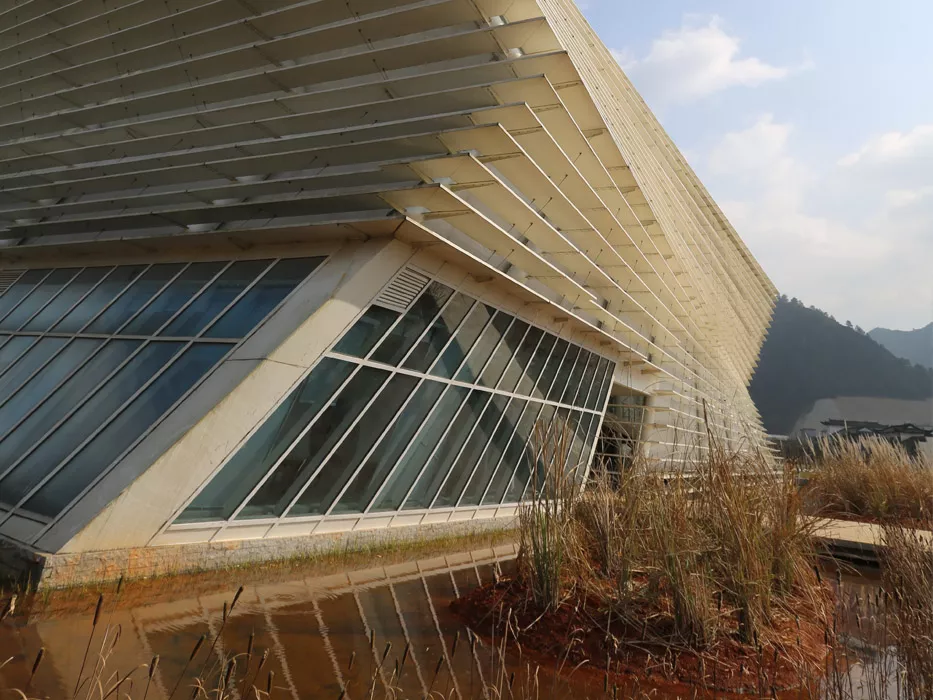

秦岭悠然山高山湿地景观建筑

丹阳天地石刻园

秦皇岛滨海植物园和鸟类博物馆

中国宣纸博物馆

俞孔坚的作品超越了单纯的功能主义,达到了生态与艺术的统一。正如他对景观设计学的定位:“景观设计学必须重归土地设计监护的生存艺术”。通过这些作品,我们可以触摸到一种可能性:城市可以像海绵一样呼吸,可以与自然和谐共存,可以既是生态的又是美丽的。