专访北医三院樊东升:精准诊疗是未来渐冻症治疗的方向

肌萎缩侧索硬化(ALS),俗称渐冻症,是一种罕见且致命的神经系统退行性疾病。患者大脑和脊髓中的运动神经元会逐渐死亡,导致肌肉萎缩无力,最终丧失说话、吞咽、呼吸功能,患者的平均生存期仅3至5年。

这种罕见病虽发病率仅为每十万人口1.62,但病因复杂,病程进展迅猛,目前尚无根治方法,给患者及其家庭带来沉重负担。

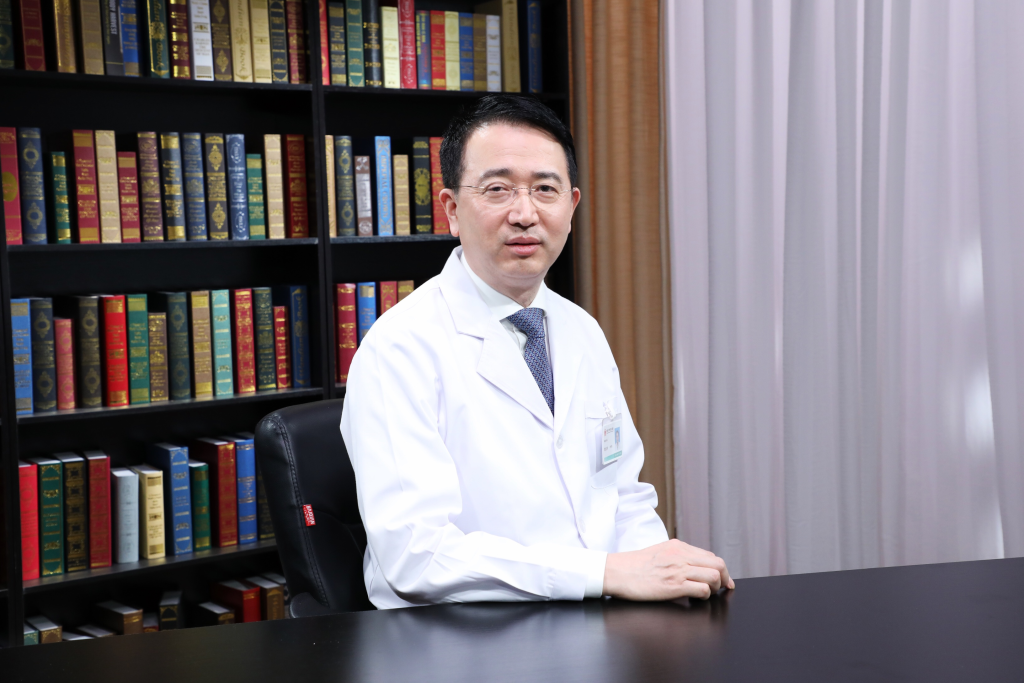

北京大学第三医院神经内科主任樊东升教授,是国内渐冻症诊疗领域的领军专家,二十多年里,樊东升教授接诊渐冻症患者已超过一万例,建立的渐冻症患者数据库有超过5000名患者,推动了多项临床诊疗规范的建立。

今年9月,樊东升教授赴澳大利亚参加了全球渐冻症领域学术大会PACTALS2025会议。会上,他既向世界分享中国在渐冻症诊疗中的实践经验与患者案例,也带回国际前沿的研究成果与治疗视角。近日,樊东升教授接受了澎湃新闻的专访,深入探讨我国渐冻症诊疗的现状与困境,并分享了国际最新研究成果与视角。

北京大学第三医院神经内科主任樊东升教授。本文图片均为受访者提供

基因检测是开启精准治疗的关键步骤

数据显示,我国每年新增渐冻症患者约2.3万例。按照病程2到5年估算,目前全国的渐冻症患者约有6万-10万人,占全球渐冻症患者的10%-20%。

“虽然我国渐冻症诊疗水平已有长足进步,但挑战依然严峻。”樊东升教授指出,“早期诊断是我们面临的最大难题之一,以往对于渐冻症的诊断有一个诊断延迟时间,国内外差不多都在11个月左右,也就是说从患者发病到最终被诊断一般在10个月到一年左右。”

“现在有些病人可能3-6个月就可以被诊断出来,”樊东升表示,“这些都得益于社会对渐冻症的关注度越来越高,诊断技术的持续进步。越早诊断,治疗效果越好,神经细胞保留得越多,生存时间也能得到更好的延缓。”

但他同时指出,“针对某些特定基因导致的渐冻症,如SOD1基因突变患者,诊断时间仍然偏长。这部分患者恰恰是有创新靶向治疗药物可以治疗的人群,他们需要更多关注早期的基因筛查。尤其对于有明确基因突变的这些患者,即使目前症状还不典型,也可以考虑纳入到我们的监测体系里面来,争取在病人出现症状前就开始精准治疗,这样效果更好。”

此外,樊东升教授团队的研究显示,中国渐冻症发病率约为每年1.62/10万,但患病率仅为每年2.97/10万。“患病率是每年现存的病人数量,这个数据的对比意味着一些患者发病后很快离世。”樊教授直言,“这说明我国医疗资源仍有提升空间,呼吸支持、营养干预等关键照护环节水平还不够。”

樊东升教授与其团队研究患者影像。

在北医三院,多学科协作(MDT)模式正尝试破解这一困局。“多学科协作对于罕见病非常重要,实际从早期诊断开始到全程的管理,都不是神经科一个科的事。”樊教授介绍,医院组建的神经科、呼吸科、康复科、消化科等多学科团队,从诊断初期就介入患者管理:心理咨询师协助医生逐步告知病情,避免患者情绪崩溃;呼吸科专家定期监测肺功能,及时介入呼吸支持;消化科医生精准评估胃造瘘时机,保障营养供给。“这种以患者为中心的模式,让我们的患者中位生存期达到61个月,与德国的63个月基本持平。”

在临床诊疗经验方面,樊教授透露,“自国际创新药物在中国上市3个月以来,北医三院已有数十例SOD1-ALS患者接受了托夫生注射液的治疗,这一速度远超欧洲国家,说明我国患者需求非常迫切。患者接受治疗后,病情基本稳定,生物标志物明显下降,虽然临床表现上目前看起来变化还不大,但长期来看,治疗效果是积极的。”樊教授介绍,“由于渐冻症患者存在显著的异质性,不同患者的疾病进展和治疗获益情况差异较大,同样的药物也难以对所有患者产生同样的疗效。”

虽然患者的治疗需求极为迫切,但据了解,目前我国接受托夫生注射液治疗的患者人数仅占确诊总数约十分之一。仍有大量患者因费用问题无法获益于这一创新疗法,尽管该药物已通过患者援助项目及地方惠民保等渠道逐步减轻用药负担,但药物可及性的挑战依然存在。樊东升呼吁,“未来应进一步完善多层次保障机制,避免因病致贫、因病返贫,让有治疗前景的患者不再错过机会。”

樊东升介绍,“在欧洲和日本,已有患者持续用药超过五年,安全性良好。”他强调,“罕见病创新药物由于研发难度大,患者人群少,因此费用相对较高。但由于罕见病患者人群有限,国家有能力给予保障,我们倡导的‘一个都不能少’,尤其适用于这类病情可以稳定的罕见病患者。”

樊东升教授为患者进行日常查体

真实世界数据研究是我国渐冻症领域的一大短板

今年9月7日至9日,樊东升教授赴澳大利亚参加了全球渐冻症领域的行业大会PACTALS 2025,在会议上,樊教授感受到国内外研究的同步性,也看到了差异。“国内和国外在最前沿方面的进展基本同步,”樊教授表示,“特别是在新药研发模式上,国内外都开始更多地依赖人的细胞模型和AI大数据筛选技术,这大大加快了药物研发的速度。

他特别提到了AI在新药研发中的革命性作用。“AI技术通过分子机制选择,可以快速匹配出潜在的有效药物分子,将研发周期从十年到二十年缩短至几个月,费用也大幅节省。”

樊教授认为,中国在渐冻症药物研发方面具有独特优势。“中国人口基数大,我们有足够的病人开展这个工作,”樊教授表示,“美国由于病人基数有限,面临药物难以进入临床的瓶颈。而中国人口众多,可以更有效地组织临床试验,根据药物特性选择最可能受益的患者群体,提高试验效率和精准性。”

精准医疗是未来渐冻症治疗的方向。樊教授指出:“ALS异质性非常强,病人和病人之间差异很大,”因此需要针对不同亚型的患者采取不同的治疗策略。他以SOD1基因突变为例:“这款对因治疗药物进来以后只针对SOD1病人有效,对阴性病人是无效的。”

在樊教授看来,真实世界研究的缺乏是我国渐冻症领域的一大短板。真实世界研究对于验证药物疗效至关重要,国内应进一步加强这方面的数据收集与分析。他坦言:“药上市以后给病人用,病人用了之后怎样,数据没有及时地采集,缺乏对治疗效果的分析。如何建立和完善真实世界研究体系以收集这些数据并加以分析,是当前亟待解决的问题。”

“随着国家对罕见病关注度的提高和医保政策的完善,渐冻症患者的用药可及性将进一步提升。”樊教授对未来充满信心,“当前我国渐冻症患者迎来了更多希望,相信未来五到十年会有批量的药物出来”。

“就像高血压、糖尿病现在也不能完全治好它,但可以得到很好控制,基本不影响患者生存时间。“他认为,随着AI研发提速、MDT网络普及和保障体系完善,疾病的关注度、医药可及性、医疗服务水平都将随之进一步提升。不管在延长生命的长度还是拓展生命宽度方面,现代的科技和用药都会给病人带来越来越多的希望。